この記事でわかること

- BenQ ScreenBar Proの使用感や特徴

- ハイエンドモデル ScreenBar Haloと比べてみた

こんにちは!じゃが畑のじゃが(@jaga_farm)です。

毎日使っているデスクの上にあるモニターライト「BenQ Screenbar」。モニター上からデスク前を明るく照らしてくれるためモニター本体の照度を下げ目に優しく、デスク上作業する上でも十分な光量で照らしてくれます。

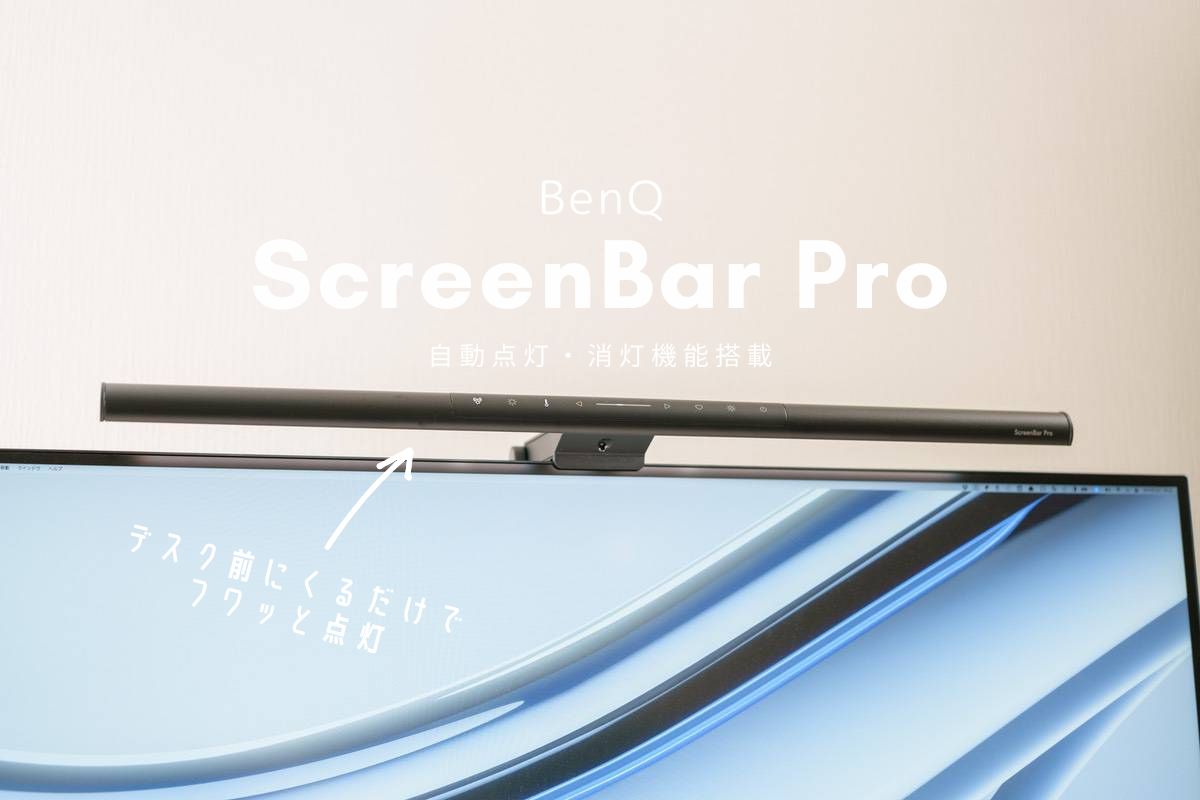

そのScreenBarシリーズに新たなモデルが登場。自動点灯・消灯機能を搭載して今までのScreenBarシリーズの中で1番広範囲を照らし明るい「ScreenBar Pro」の登場です。

位置付けとしてはScreenBar・ScreenBar Pro・ScreenBar Haloと中間のモデルとなっていますが、機能面では新しく登場するだけありライトとしての性能は高くなっています。

実際に使ってみると自動点灯・消灯機能がかなり優秀で机前に着座するような位置に来るとふんわり点灯してくれます。5分以上デスクを離れると消灯してくれるため消し忘れもありません。今まで手動操作しか選択肢がなかったのでこれに慣れると他のモニターライトが使えなくなりそうです。

じゃが

じゃが毎日のようにやっていた点灯・消灯の動作がなくなったのは便利でもう元には戻れません(笑)

- 自動点灯・消灯機能で使い勝手が向上

- 従来モデル比較でさらに広く照らしてくれる

- 手動操作は本体上部の操作パネルより行う

- リアルタイム自動調光機能搭載

- カラーが2色展開(ブラック・シルバー)

それではBenQ ScreenBar Pro レビュー | 自動点灯・消灯でさらに便利になったモニターライトを書いていきます。

BenQ ScreenBar Proのレビュー

- BenQ ScreenBar Pro本体

- 付属ACアダプタ

- 取扱説明書

待望のシルバーモデルが登場

今使っているScreenBar Haloモデルはアルミニウム合金で黒色一択のディスプレイベゼルと馴染むデザインでしたが、白系デスク使いには嬉しいシルバーが登場しました。

シルバーは白 × シルバーの配色となっており、ディスプレイのベゼルが黒であっても違和感なく使うことができます。

自動点灯・消灯で使い勝手が向上

- 超音波センサーにより自動点灯

- 5分センサー検知無しで自動消灯

従来のScreenBarはリモコンや本体から電源をON / OFFする操作が必要でしたが、ScreenBar Proは前方の超音波センサーが搭載され座った瞬間に自動点灯してくれるようになりました。さらには5分間センサー検知なしを確認すると自動消灯にも対応しています。

この機能性の利便性が高く、モニターライトの仕様に伴ってON / OFFを気にする必要が全くなくなりました。

デスクに座っただけでフワっと点灯してくれる体験は圧巻です。手動でON / OFFするのを面倒と感じていた人には最適なモニターライトとなっています。

さらに広範囲を照らしてくれる照明に

ScreenBar Proは今までのScreenBarシリーズの中で一番広い照明範囲となりました。作業する上で十分な照度の基準となる500ルクス以上の範囲を見てみましょう。

- ScreenBar Pro:85cm × 50cm

- ScreenBar Halo:61cm × 30cm

上位モデルに位置付けされているScreenBar Haloよりも広い範囲を照らしてくれることがわかりますね。180cmとかなり長いデスク環境で使ってみたのですが、デスクの主要部分を明るく照らしてくれるため手の届く範囲すべてが明るいイメージです。照度を最大まで上げるとデスク端までは光は届くためこの時点でScreenBar Haloより光量がアップしていることがわかります。

最大光量だと180cmデスクで中央から端までしっかり明るく照らしてくれました。十分端でも作業できると思いますが、最大光量でモニターを長時間見ているとおすすめはしません。自動調光で出力の半分程度に調整されますがその光量だとデスク中心から手が届く範囲位が明るく照らされている印象で端は暗めでした。

ちなみに中央照度もScreenBar Haloでは800ルクスとなっていましたが、ScreenBar Proでは1000ルクスになるなど数字で見ても明るくなっていることがわかります。

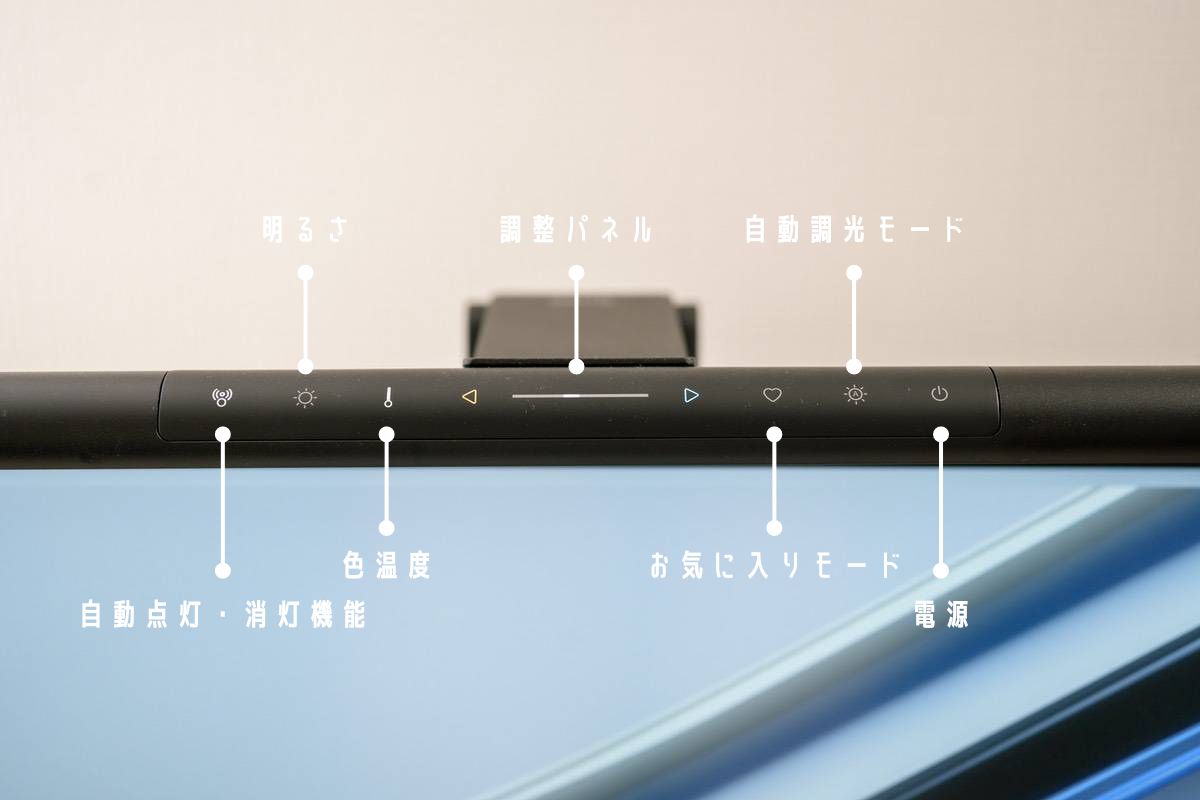

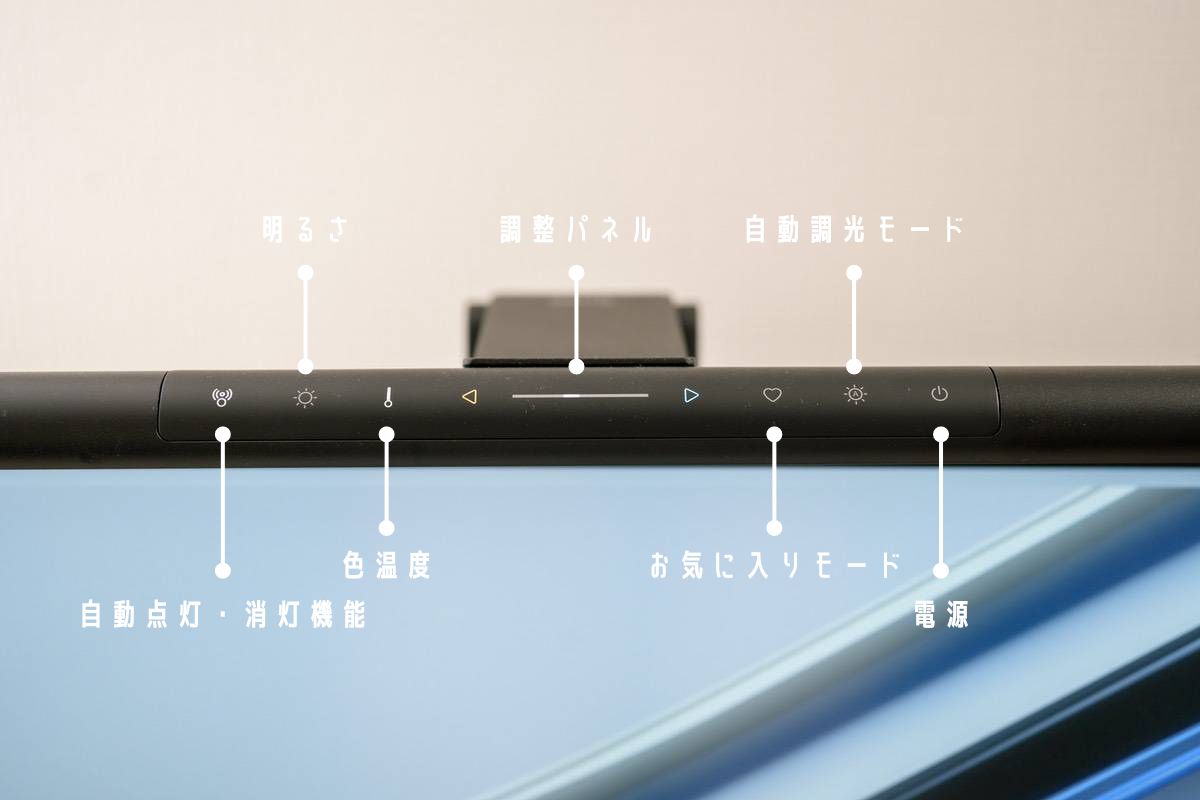

操作は本体上部より行う

ScreenBar Proの手動操作はモニターライト上部に設置されたタッチパネルより行います。

- 自動点灯・消灯機能

- 明るさ

- 色温度

- 調整パネル

- お気に入りモード

- 自動調光モード

- 電源

各項目を選択して中央の左右矢印で調整するだけと直感的に操作が可能となっています。矢印キー部分は色温度に合わせて左がオレンジ・右がブルーとなっており色温度の変化がわかるよう点灯しています。

手動操作を頻繁にするならリモコンで操作できるScreenBar Haloのほうが手元でき、ダイヤルをくるくる回せる点から操作し易いと感じました。ScreenBar Proは操作のたびにモニター上まで手を伸ばす必要がありますからね。

ScreenBarシリーズを使ったことある人ならわかると思いますが、購入当初はいろいろ調整するものの自動調光モードの便利さに気づきそのまま自動調光モードを使い続けるという使い方がおおよその人に当てはまるのではないかと思います。

リモコン無しでデスク上がスッキリとするメリットもあるため、個人的には頻繁操作することのないScreenBar Proのほうが良いと感じました。

基本的には自動調光機能で日頃使う方が多いと思うので、点灯・消灯の手間がなくなるScreenBar Proのほうが使用体験的には優れていると感じました。

リアルタイム自動調光は健在

ScreenBar Proにはリアルタイム自動調光機能が顕在しています。ScreenBar Haloでも愛用していましたが、自動調光に慣れれば常にこのモードで使ってしまいます。

我が家はスマート電球を照明に採用しているため、子どもの睡眠リズムつくる意味も込めて時間で部屋の明るさや色温度が変わります。

ScreenBar Proの自動調光モードをONにしておけば部屋の明かりの状況に応じて照度が自動で500ルクスになるよう調整してくれるため、一切の操作は不要。

前述の自動点灯・消灯機能が加わったことでScreenBar Proを一切操作することなくシームレスに使うことができるようになりました。

ScreenBar Proにしかないシームレスなモニターライトを体験すると楽すぎて、ScreenBar Haloに戻したときの違和感がすごかったです。

電源はモニターなどのType-Cポートから

- ScreenBar Pro:Type-C端子(最大消費電力8.5W)

- ScreenBar Halo:Type-A端子(最大消費電力6.5W)

BenQ ScreenBar Proの電源はType-C端子接続にて供給するようになっています。別モデルScreenBar HaloはType-A端子での電源供給となっていったため特にモニターなど周辺機器から電源供給をしていた(想定している)人は注意が必要です。

ScreenBar Haloと比較すると最大消費電力も増えているため、モニターから給電していた人は電力も少し気をつける必要があります。

ぼくの使っているDELL U3223QEはType-Cのデータ転送ポートが搭載されていますが、給電に対応しているポート(最大15W)は側面にありケーブルを常設していると見た目が悪いため使っていない映像入力用のUSB-Cポート(最大90W)から電源を取ることにしました。

ちなみにドッキングステーション Caldigit TS4からの給電も考えましたが、通常のType-Cポートは7.5W給電となっているため今回はやめておきました(ちなみに問題なく点灯しました)。最大8.5Wという電力が電源を取るに当たって少し頭を悩ませることになりそうです。

USB PDではないUSB電源供給の上限は15W(5V / 3A)となっているため、これに対応した電源供給源が必要です。不明な場合は素直に付属のACアダプタを使うことをおすすめします。

モニターにType-A端子しかない場合は使用できませんので、その場合は付属のACアダプタを利用してください。

ScreenBar Haloと比べると背面間接照明がなくなって少し寂しく

ScreenBar ProとHaloを比べると背面の間接照明がなくなったため、デスク全体を見渡したときに少し寂しく感じます。

デスク写真を比較したときにやはり背面がほんのり光っていたほうが雰囲気が出ますよね。

ただモニターライトとしての使い勝手は全く問題ないため、インテリア的側面で見たときに少し寂しいというだけにはなります。

デザインを見てみるとスッキリしているのはScreenBar Proですが、高級感という目線ではアルミニウム合金が採用されているScreenBar Haloのほうが優れていると感じました。好みはあると思うのでインテリアという目線も踏まえて選択するとよいかと思います。

モニターがUSB給電を切ってくれるモデルであれば自動点灯・消灯機能は不要

ぼくが今使っているモニターDELL U3223QEでの話にはなりますが、ScreenBar Haloを使っていたときから自動点灯・消灯ができていました。

ScreenBarの機能ではなくDELL U3223QEが映像入力がなくなると、モニター背面のUSB端子の給電を止めます。接続しているMacをスリープすると「映像入力停止 → DELL U3223QEがUSB端子の給電停止 → ScreenBar HaloがOFF」という流れでScreenBar Haloで実現していたような自動消灯ができていました。

- 消灯:映像入力停止 → DELL U3223QEがUSB端子の給電停止 → ScreenBar HaloがOFF

- 点灯:映像入力開始 → DELL U3223QEがUSB端子の給電開始 → ScreenBar HaloがON

反対も然りでScreenBar Haloでも自動点灯・消灯が使えていたことになります。ぼくの手持ちモニターにはDELLとLGがありますが、LG製モニターでは上記のことは不可能でした。

お使いのモニターが映像入力に合わせてUSB給電を止める場合にはこのようなことが可能となるという紹介でした。

ScreenBar Haloは最大6.5W必要となるため、通常のUSBにありがちな5V / 1Aの5Wではそもそも動作自体が不可能となるためご注意ください。

ScreenBar Haloのほうが好みだけど自動点灯・消灯がほしいという方はモニター側の給電に頼るという手もありますので一考ください。

BenQ ScreenBar Proはどんな人におすすめ?

最後にBenQ ScreenBar Proはどんな人におすすめなのかまとめていきます。

- 自動点灯・消灯機能をモニターライトに求めている

- 従来より更に明るいモデルを使いたい

- 白環境にシルバー / 白のモニターライトを求めている

ScreenBar Proの目玉はやはり自動点灯・消灯機能だと思います。1度使えばわかりますが、デスクに座ったときにPCであればPCをONして→モニターライトをONしてキーボードをON→マウスONとかなったら相当面倒なんです。これが嫌でキーボードは有線接続で使う方もいる程です。モニターライトのON / OFFが1つなくなるだけでも利便性としては大きく向上します。

ScreenBarシリーズの中で最も明るいScreenBar Proは最大光量で180cmデスク上であっても端まで照らしてくれました。180cmデスクの端部分は正直明るくはないですが、ScreenBar Pro1つでデュアルモニターくらいなら明るく照らしてくれることは間違いありません。

白デスクお使いの方は待ち望んでいたことが想像できるモニターライトに白がようやく登場しましたね。ScreenBar Haloのときからカラバリに関しては白モデルを求めている声を目にしていました。ぼくはモニターベゼルに合わせて黒を提供いただきましたが、シルバーが気になって仕方ないため追加導入を検討しています。全て白で統一したい方はScreenBar Proを迷わずポチってください(笑)

まとめ

モニターライト ScreenBar Proをレビューしてみました。

- デスク前に来るだけでフワッと点灯

- 5分間無人だと自動消灯で消し忘れ防止

- 中央照度1000ルクスでさらに広く明るく照らしてくれるモニターライトに

- 操作パネルが本体搭載でデスク上がスッキリ

- リアル自動調光機能+自動点灯・消灯機能で基本的に操作不要

- 待望のシルバー × ホワイトモデル登場

- 背面間接証明がなくなり少し寂しくなった

- 価格が少し高め

何と言っても自動点灯・消灯が搭載されたことで手動操作が完全になくなった点は製品として変わった印象を大きく受けました。デスク前に来ただけで明るくなる体験は最初驚きますよ。

明かりも広く・明るくなったことでデスク全体が明るくなったように感じます。

さらにシルバーカラーが登場したことで白デスクの人は大喜びではないでしょうか。完全ホワイト色なんかが登場しても面白いなとは思いました。

ScreenBar・ScreenBar Pro・ScreenBar Haloの3ラインナップになりましたが、今購入するのであれば個人的にはScreenBar Proが明るく・操作が全く必要ないためおすすめできます。

最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた〜!

コメント